고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

2016.4.10

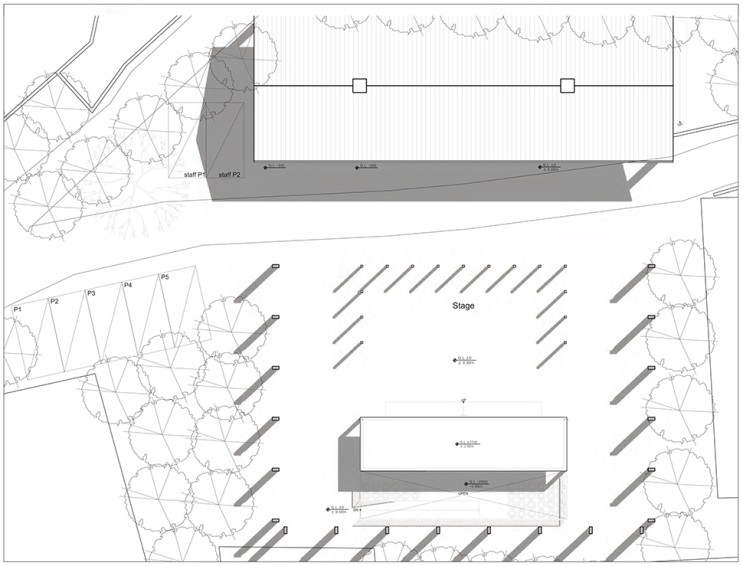

구체적인 디자인이 정해지고 나서 실제 배치도에서 공원 디자인을 함과 동시에 파빌리온(정자) 설계를 진행했다. 파빌리온은 최소한의 기둥과 지붕으로만 구성되어야 했다. 특히 이 파빌리온과 열주 시스템 사이의 거리와 치수들의 비례를 찾는게 어려움이 있었다. 또한 큰 열주들과 작은 열주들의 높이와 서로간의 거리 비례를 어떻게 하느냐에 따라 좋은 안이 나올 수도 있었고, 이상한 안이 나올 수도 있었다.

특히나 가장 이상적인 비례를 찾는 과정은 시간과의 싸움인데 우리는 거의 공모전 막판에 이르렀고 같이 진행 중인 주니어 센터라는 다른 산이 있어 신속하게 스케치와 한국에서의 캐드 상의 치수를 잡는 과정을 오가며 미흡하지만 아쉬운대로 마무리 했다.

공원의 파빌리온 지상에는 부엌이 있어 광장에서 마을 잔치가 열릴 때 혹은 김장을 담글 때 등의 상황에서 유리하게 물과 식재료 공급이 이루어질 수 있도로 기능을 두었다.

이 파빌리온 뒤쪽에는 선큰이 있는데 이 선큰에는 장독대가 위치하고 이 선큰과 하나의 공간을 이루는 파빌리온의 지하층에는 관리사무실이 있게 된다.

우리는 특히나 이번 작업에서 각각의 건축 요소들의 디자인에 대한 고민도 조금씩 이루어졌다. 이런 작업은 엄연히 말하면 디자인에 속하는 영역이자 연상과 유추를 유도하는 방법으로서 우리는 흥미를 가지고 임했다. 무엇보다도 건축이 아닌 영역에서 건축적 성격을 발견하는 소소한 재미를 가졌다.

'우리 나라의 전통 공간'이라는 추상적인 말을 떠올려 본다면 마당, 대청 같은 건축적으로 명확한 공간도 있을 것이고 멱을 감던 강가와 같은 장소도 있을 것이다. 사리면 공원에서 우리는 추수 후엔 타작을 하고. 혹은 마을 단체 행사로 김장을 담는 모습을 떠올리며 자연스럽게 장독대와 같은 우리 삶 속의 전통 공간을 떠올렸다. 장독대라는 보르젝트가 오와 열이라는 관계 속에 반복되 넓은 공간이 인지 된다.

전통 도시 속 솟대와 정승은 비건축적인 요소인가 건축적인 요소인가라는 논제는 많은 관심을 갖고 있는 주제이다. 서양의 고대인들이 여성과 남성으로부터 도리아식 기둥과 이오니아식 기둥을 유추해냈 듯.

우리가 설정한 반복된 열주들이 장소를 규정 할 수 있는가?라는 주제는 어느 정도 리스크가 있음에도 실험을 하기로 한 선택이였다.

'건축 속으로 > 포트폴리오' 카테고리의 다른 글

| [건축 공모전] 농어촌의 삶의 형태를 찾아 문화적 맥락 잇기-14: 역사 속의 도서관들 (0) | 2020.05.05 |

|---|---|

| [건축 공모전] 농어촌의 삶의 형태를 찾아 문화적 맥락 잇기-13: 사리면 주니어 센터 (0) | 2020.05.05 |

| [건축 공모전] 사리면 Senior center_농어촌의 삶의 형태를 찾아 문화적 맥락 잇기-11: 도시 속 열린 극장 (0) | 2020.05.05 |

| [건축 공모전] 사리면 Senior center_농어촌의 삶의 형태를 찾아 문화적 맥락 잇기-10: 시니어센터 본관 최종 형태 (0) | 2020.05.05 |

| [건축 공모전] 사리면 Senior center_농어촌의 삶의 형태를 찾아 문화적 맥락 잇기-9: 재료와 벽에 대한 연구 (0) | 2020.05.05 |

댓글 영역