고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

2015.4.12

전번에 소개했던 모네스티롤리의 세그라떼 유치원에 대해 간단히 되짚고 넘어가려 한다. 그는 유치원이라는 기관이 대체 무엇인지에 대한 본질적 질문으로부터 시작했다. 집, 병원 등의 테마는 오랫동안 역사속에서 자신들만의 고유한 역사를 설정해 왔지만 유치원이라는 테마는 등장한지 긴 역사를 가지고 있지 않은 신선한 테마였다.

유치원이 무엇이냐?라는 질문에 다소 어린 친구들이 다니는 학교라고 대답해야하는지, 아니면 어린이들이 마음껏 자연 속에서 자연을 느끼고 체험하는 하나의 공원 내지 정원으로 봐야할지 아니면 정원 같은 학교인 것인지, 건축가는 수많은 대답을 할 수 있을 것이다. 물론 모네스티롤리로 'what?' 이라는 질문에 답하는 과정에 대한 어려움을 얘기했다.

건축의 근본 문제인 자연과의 관계 문제와 함께 유치원이라는 더 세부적인 테마의 경우 이 기본 문제와 어떻게 종합적으로 풀어내야 하는지에 대한 고민이다. 늘 모든 건축의 문제가 인간의 삶과 관련하였 듯, 건축에서 '무엇인가?'라는 정의를 내리는 작업은 인간의 삶을 깊이있고 완벽히 이해하지 않고서는 쉽게 풀 수 없는 작업이였다. 늘 역사의 대가들은 우리의 삶을 형태화하는 작업을 해왔고 늘 정의를 해오며 그 과정에서 우리의 삶을 더 이해하는 노력을 해왔다. 알도 로시가 말했듯 그렇게 자연스럽게 건축은 늘 인간의 삶의 한 단면을 형성해오는 작업이였다.

유치원이란 무엇인가? 어린이들을 위한 학교는 무엇인가?

건축의 문제는 곧 우리 삶의 문제였다.

모네스티롤리는 세그라떼 유치원을 작업하며 그 해답을 건축의 기본적인 물음이자 가장 근원적이였던 자연과의 관계 문제에서 찾은 듯하다. 그리하여 자연과 집의 관계에 건축인생의 대부분을 쏟아부은 열성적인 건축가 미스 반데 로에의 연구로 초점을 옮기게 되었다. 인간과 자연의 관계에 대한 문제는 아리스토텔레스 부터 루소 까지 수많은 철학자들이 연구해오고 밝혀온 주제이다. 건축에서는 너무나 당연한 문제이지만 어려운 문제이기도 하다. 아무튼 철학적인 얘기는 생략하고 바로 미스의 연구의 흔적들을 살펴보자.

미스의 3개 중정을 가진 집; 도시 속에 위치한 주택이 담과 지붕이라는 요소를 가지고 여러 중정을 가질 수 있는 형태들을 연구.

미스의 여러 중정을 낀 집들의 조합; 도시의 여러 주택이 함께 자연과 관계를 가질 수 있는 방법을 연구했다.

미스의 50 x 50 주택: 주택이 자연 속에 위치 할 때 자연과의 관계를 합리적이고 분명하게 할 건축적 요소에 대한 연구.

미스의 판스워드 주택; 숲 속에서 주택이 전정과 중정, 후정의 개념을 가지고 어떻게 거주의 장소를 건설할 수 있는지를 연구.

잠시 눈을 돌려 일본의 한 성공적으로 평가받는 유치원을 살펴보자.

테즈카 건축가부부에게도 이 유치원이라는 테마에 대한 고민의 과정에서 건축의 근본 문제는 어김없이 대두 되었다.

후지 유치원을 들여다보면 이 프로젝트에서도 역시 이 건축의 근본 문제가 프로젝트의 중심에 있었다는 것을 이해할 수 있다.

전체적인 모습을 보면 중앙의 중정을 가지고 교실들이 원형띠로 하여금 이 공간을 둘러쌓고 있다. 전체 형태는 매우 단순하다. 하지만 우리는 그 단순함에서 명확함을 본다. 이 건축물의 중심에는 자연이 있다. 이곳에서 건축가는 어린이들이 뛰어놀고 자연으로부터 체험 자체가 학습이 되는 모습을 떠올렸을 것이다. 그들의 세심한 고민은 지붕을 관통하는 나무들을 보면 더 이해할 수 있다. 그리고 이 프로젝트의 가장 핵심이자 그들의 아이디어의 정수는 단면도에서 볼 수 있다. 자연과 교실과의 관계에서 그들은 전면 창을 두어 교실에서 언제든지 저 안뜰로 바로 뛰어나갈 수 있도록했다. 이 프로젝트의 가장 뛰어난 아이디어를 보여주는 부분이며 이 탁월한 선택은 디테일 부분 디자인까지 구석구석을 결정하게 된다.

지붕을 관통하는 나무들이 있는 부분과 교실에서 안뜰로 이어지는 부분의 단면도 및 상세도는 정말 훌륭하다.

이번 포스팅에 첨부하고 싶지만 질 좋은 도면을 구하지 못해 생략하기로.

유치원이라는 테마는 많은 대가들이 풀고자 했던 주제이며 그 중심에는 늘 자연과의 관계의 문제가 놓여 있었다.

다시 모네스티롤리로 돌아와서 그는 미스의 주거 연구로부터 세그라뗴 유치원 프로젝트의 열쇠를 찾았다.

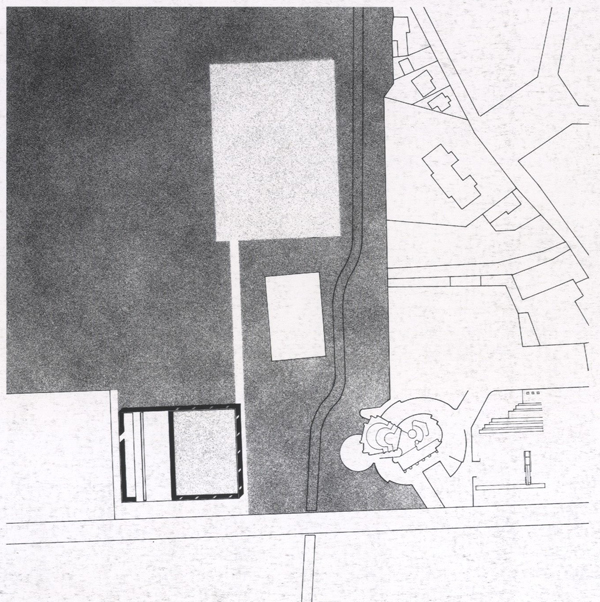

배치도를 보면 이 유치원은 도시의 한 도로와 면하고 공원의 끝에 위치한 장소에 놓인다. 배치도에서 이 장소는 완전한 자연 속의 장소가 아니라 도시의 장소라고 확인 할 수 있다. 도시의 장소에서 가장 확실하게 장소를 규정할 수 있는 건축 요소는 벽이다. 벽, 즉 담을 세우면서 넓은 정원을 가지게 되고 지붕으로만 더힌 교실들이 이 정원과 직접적으로 마주보게 된다. 이 점은 후지유치원에서도 동일하게 적용되었다. 그렇게 세그라뗴 유치원도 공동 교실 창은 전면 커튼월의 모습을 가지게 되었다.

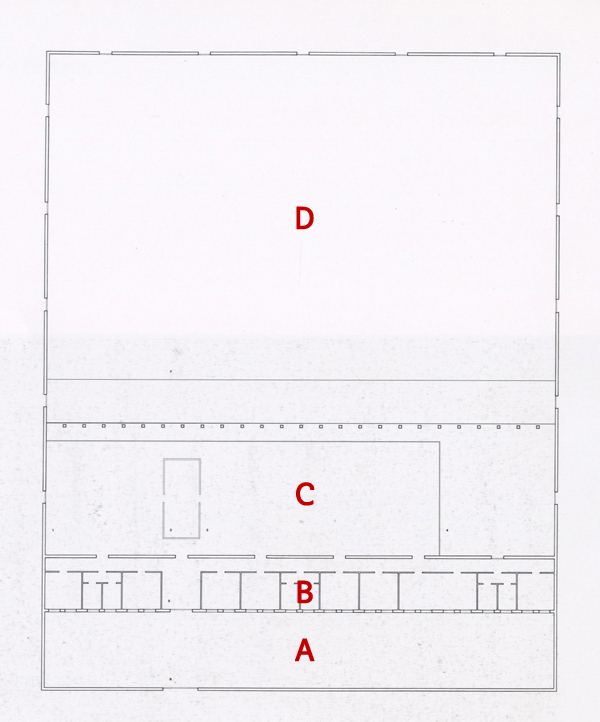

평면을 보며 더 얘기해보자. 그 누가 와서 이 프로젝트를 한다하더라도 공원 속에 위치한 이 건물이 이 공원의 자연과 관계를 맺을 가장 달콤하고 자연스러운 유혹을 거부할 건축가는 없을 것이다. 장소의 해석으로 부터 모든 작업의 출발점을 설정하는 모네스티롤리에게는 너무나 당연한 선택으로 보여졌을 것이다. 가장 큰 공간을 점유하고 있는 정원은 분명 벽으로 둘러 쌓여 있지만 일정 간격으로 커다란 개구부를 가지며서 공원과 관계를 맺을 방법을 취하게 되었다. 분명 이 방법 하에 얼마나 많은 창, 얼마의 간겪으로 나야하는지, 창의 크기 등의 문제는 굉장히 어려운 과제였을 것이다.

정원이 문제를 벗어나면 서비스실들과 공동교실 배치의 문제 사이에서 어떻게 지붕이 놓이고 복도가 어디에 위치하는지 이해해야 하는 문제가 있다. 이 문제에 대한 이해로부터 왜 공동 교실아래쪽 내벽이 두꺼운지, 서비스 공간들이 왜 얇은 내벽의 두께를 갖는지, 서비스 공간들에서 A로 난 창들은 왜 그런 디자인과 크기를 갖게 되었는지를 알 수 있다. 이렇게 분석하다보면 입구의 위치와 C공간에서의 내부 평면이 왜 그렇게 분배되었는지까지 이해하게 된다.

유치원을 하나의 집으로서 자연을 품고자 하는 건물로 설계한 모네스티롤리의 세그라떼 유치원. 같은 고민을 가지고 전혀 다른 모습을 하고 있는 휴지 유치원. 두 작품의 비교 우위는 중요치 않다. 보다 유치원이라는 주제에 대한 건축의 세계가 더 풍부해졌다는 시각으로 바라보면 좋을 것 같다.

'건축 속으로 > 거장들의 작품 세계' 카테고리의 다른 글

| [Monestiroli] 우디네 극장 현상설계안(Udine,1974)에 대한 회고 (0) | 2020.04.08 |

|---|---|

| [Monestiroli] 우디네 극장 현상설계안(Udine,1974): 아름다운 극장을 향해 (0) | 2020.04.08 |

| [Monestiroli] 세그라떼(Segrate,Milano,1972) 유치원 (2) (0) | 2020.01.11 |

| [Monestiroli] 세그라떼(Segrate,Milano,1972) 유치원 (1): 건축의 'what'과 'how'의 관계 문제 (0) | 2020.01.11 |

| 거장들의 작품 세계로의 초대: 계획안들이 갖는 의미 (0) | 2020.01.09 |

댓글 영역