고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

극장이라는 테마는 근래의 역사에서 참고작으로 삼을 만한 프로젝트가 없다. 여전히 아름다운 극장을 뽑으라면 고대의 극장들이 그 자리를 차지하고 있다. 우리가 생각해봐야할 첫 질문은 어떻게 이 극장이라는 건물의 일반적 성격을 정의내릴 수 있는가? 하는 것이다. 그것은 역사에 존재했던 극장들을 분석함과 극장의 문화적인 역할에 대한 고찰을 통해 이루어 질 것이다.

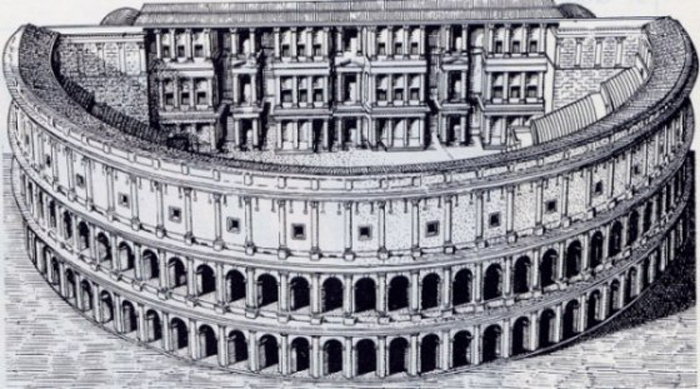

고대 그리스 극장은 주변의 자연과 관객석 사이에서 극장의 장소를 규정하였다. 자연을 배경으로 삼는 연극 활동을 고려한 시스템이다. 이 자연은 그 자체로서 인간들의 삶의 배경의 역할을 하게 된다. 고대 로마의 극장에서는 이러한 관계설정이 완전히 바뀌게 된다. 극장의 장소는 관객석과 하나의 고정된 무대 배경 사이의 관계에 의해 규정된다. 보통 그 무대배경은 비트루비우스가 언급했듯 상상 속의 한 주택의 입면으로 꾸며진다. 그리고 건물은 주변의 자연적 장소로부터 닫힌 형태를 띄게 된다. 반면 그 지리적, 지형적 문제로부터 자유롭다. 또한 새롭게 건설되는 모든 도시의 적절한 지점들에 위치하는 자율적인 생성물이 된다.

에피다우로(teatro di Epidauro)극장과 마르첼로(teatro di Marcello)극장 사이에는 200년이라는 시간의 스펙트럼을 가지고 있다. 그리고 극장은 두 가지 제약으로부터 해방되었다. 첫째는 문화적인 것으로서 자연과 관계의 문제이고, 둘째는 건설적인 문제, 즉 지형의 경사와 관한 문제이다. 그러나 로마식 극장 이후 바로크 시대 극장 혹은 이탈리아식 극장(19세기 이탈리아식 극장들)에 이르기까지 새로운 유형의 극장을 정의한 유형(tipo)은 없었다. 공연을 위한 기계라는 개념에 이르기 까지도 존재치 않았다.

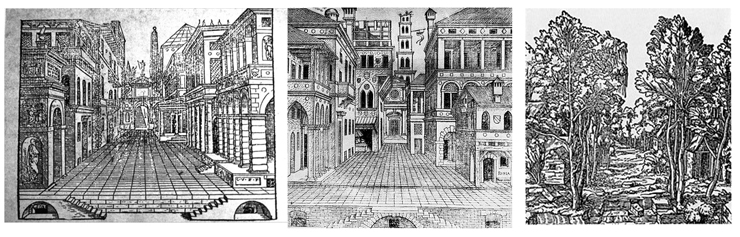

이 두개의 양극단에 위치한 극장 사이에 팔라디오(Palladio)의 올림피코 극장(teatro Olimpico)과 파르네제 극장(teatro Farnese)이 있다. 올림피코 극장은 고정식의 무대을 사용했던 마지막 극장이고 파르네제 극장은 이동식 무대를 사용했던 최초의 극장이다. 그러나 르네상스 시대에 극장과 그것의 문화를 향한 매우 역사적으로 중요한 작업이 이루어졌다. 도시적인 극장으로서의 인식, 혹은 인간의 삶의 극장인 도시에 대한 인식을 취하였던 것이다. 세를리오(Serlio)는 비극,희극,풍자의 무대장치들을 건설하였다. 두 가지 도시적 성격을 띠는데 희극적인 무대로는 모뉴멘탈한 팔라쪼들을 만들었고, 희극적 무대로는 시민의 주거들과 함께 만들었다. 세번째 풍자적 무대로는 자연을 상징하게 했다.

이 사례는 극장이라는 테마 입장에서 매우 중요하다. 동시에 도시의 건축의 입장에서도 매우 중요하다. 표상화 시스템으로서의 도시를 읽는 법을 배울 수 있는 것이다. 그것은 도시 그 자체였다. 그것은 도시의 건축적인 형태들을 가지고 있었고 부분들이 전체를 구성하였다, 그것은 도시의 광장에서 수행되는 극의 고정된 형태적 문맥 자체가 되었다. 그리고 광장을 구성하는 건축들은 고정된 무대배경이 되는데 어떠한 종류의 공연이라도 이 무대 배경과 관련하게 된다. 브라만테(Bramante)의 벨베데레(Belvedere)를 위한 프로젝트가 모범적인 사례이다. 자신을 구성하는 건축들에 의해 자신의 극장적 성격을 함유하게 된다.

마지막으로 이탈리아식 극장. 이 경우, 장막에 의해 극장은 두 부분으로 완전히 나뉜다. 한쪽과 장막 넘어의 다른 쪽은 절묘하게 관람객들의 장소와 극장의 장치들의 장소 사이의 관계를 설정한다. 이 경우는 다른 극장들에 비해 연극과 공연을 위한 기술적 부분 같은 극장의 기능을 위해 건설되었다는 점이 더 뚜렸하다. 극장 반으로 나누었을 때 이 반은 상상력에 의존되게 된다. 그것의 형태는 그것이 작동하는 동안에만 그 곳에서 이루어질 그 대상에 따른다.

이런 극장의 여러 형태들 사이에서 극장의 고정된 무대 배경은 극장의 일반적 기능을 표상하는 가장 핵심적인 것이다. 그것은 어떠한 앞으로 일어날 변화에도 불변하고 영속하는 하나의 참고점으로서의 형태적 시스템이 된다. 이러한 개념 위에 우리는 이 우디네 극장의 일반적 개념을 정의할 수 있었다. 그리고 이 극장에 적합한 형태를 금방 찾아낼 수 있었다.

우리의 선택은 고정된 무대 배경의 관계를 통해 장소를 건설하는 것이였다. 이것은 건축으로부터 정의되는 장소이다. 이 장소 내부에는 어떤 무대의 변환으로부터 가장 자유로울 수 있어 어떤 종류의 연극도 수용할 수 있다.

주최측은 2개의 극장을 요구했다. 하나는 1000석 규모의 큰 극장을 원했고, 다른 하나는 300석 규모의 작은 극장을 원했다. 더불어 다양한 종류의 연극도 실현할 수 있는 하나의 공간과 교육적인 활동을 위한 일련의 실들을 요구했다.

부분적으로 이러한 자격요건을 갖춘 근대의 유일한 극장은 미스 반데 로에(Mies van der Rohe)의 만하임(Mennheim)극장이다. 이 극장은 하나의 거대한 방에 2개의 극장이 양쪽에 건설된다.

우디네 극장의 초기의 아이디어는 그렇게 하나의 형태를 취하게 되었다. 2개의 극장이 서로 반대편에 위치하고 그 내부로는 하나의 단일한 공간이 형성되었다. 둘 중 하나는 다른 하나의 무대가 되어준다. 더 큰 극장이 작은 극장을 포함하게 된다. 그리고 이 큰 극장의 몸체에 주최측에서 요구한 모든 서비스 기능들의 실들이 배치된다. 이 큰 극장에 의해 단일한 하나의 공간이 만들어지고 그 상부에는 구조물-유사시 중정을 지붕으로 덮을 수 있다-로 덮혀있게 된다. 이곳은 많은 다양한 종류의 모습으로 변화될 수 있다. 이렇게 정의된 공간으로 두 개의 작은 길이 모여 마무리된다.

두 개의 무대를 설정한다는 것은 가장 어려웠던 문제였다. 큰 극장 부분은 발코니들이 상부로 중첩되어 있는데 공연 중에 관객들의 로지아처럼 쓰일 수 있다. 작은 극장은 5개 층의 극장 객석으로 구성되어 있다. 이 부분은 안에서 밖을 바라보는 기능이 이루어지는 단일한 장소들이라 할 수 있다.

그러나 이 요소들은 기능적으로 채택된 것으로 하나의 고정된 무대 배경을 만들기에는 충분하지 않았다. 고전의 극장에서는 무대란 항상 규범적 가치를 지니었다. 유사한 방법으로 두 개의 마주보는 면을 만들기 위해 명료한 형태를 찾으려고 노력했다. 이 두 형태는 보들과 기둥들, 창문이 나는 벽들로 인해 건축적 입면이 달성될 수 있다. 이 시점에 건축에서 '어휘(linguaggio)'에 대한 논의의 장을 열어야만 할 것 같다. 요소들이 필수적 성격들을 갖추도록하는 작업 방법, 단순 지주와 건축적인 기둥의 관계에 대한 논의 등이다. 나는 삼석탑 시스템과 창문이 난 벽, 이 두 요소는 어휘 중 간결한 요소라고 믿는다. 오늘날까지 나는 늘 이 두 가지 어휘를 사용해왔다. 그것들이 커다란 풍부함과 다양함에 있어 부족한 점이 있지만 그것을 알면서도 자주 약소하고 검소한 방법으로 사용했다. 우디네 극장의 경우, 입면의 통일성을 설정하기 위해 철재의 연속된 얇은 단일의 기둥을 사용했다.

작은 극장의 입면을 위해서는 데키리코(De Chirico)의 한 그림에 착안하게 됐다. 이 그림의 창문은 보다시피 매료할 만한 모습을 띠고 있다. 이 참고작품 이상의 것을 우리는 찾지 못했다. 극 활동은 오로지 창 밖에서 이루어지고 각 창에서는 두 명씩 사람이 있는 것을 볼 수 있는데 이 똑같은 두 사람 또한 연극의 한 형태이다.(관객들이 창을 넘어 공연을 바라보는 상황 자체가 그 연극의 직접적인 배경이 된다는 의미와 극장에서 공연을 관람한다는 인간의 삶의 한 장면 자체가 결국 하나의 공연이라는 두 가지 의미로의 해석 여지를 남겨둔 문장으로 보이는 듯 함)

Antonio Monestiroli

opere, progetti, studi di architettura.,Electa,p22-27

'건축 속으로 > 거장들의 작품 세계' 카테고리의 다른 글

| [건축가 소개] 공부해도 후회 안 할 건축가 추천: Antonio Monestiroli (0) | 2020.04.08 |

|---|---|

| [Monestiroli] 우디네 극장 현상설계안(Udine,1974)에 대한 회고 (0) | 2020.04.08 |

| 세그라떼(Segrate)유치원 계획안 해제: 세그라떼 유치원 VS 후지 유치원 (0) | 2020.01.14 |

| [Monestiroli] 세그라떼(Segrate,Milano,1972) 유치원 (2) (0) | 2020.01.11 |

| [Monestiroli] 세그라떼(Segrate,Milano,1972) 유치원 (1): 건축의 'what'과 'how'의 관계 문제 (0) | 2020.01.11 |

댓글 영역