고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

2015.4.17

광장이라하면 사람들이 모이고 비둘기떼들이 모여드는 넓은 공간을 떠올리게 된다. 일반인들에게 광장은 그런 모습이다. 그곳에 오가는 이름 모를 수많은 행인들, 수많은 행인들의 삶의 교차되는 일상의 장소.

광장이라는 공간은 상당히 많은 이들의 삶의 무대가 되고 있다. 그렇게 광장은 도시에서 중요한 요소가 된다. 도시를 이해해 나가고 있는 우리에게 보다더 공공의 성격이 강한 이 공간을 건축적으로 분석하고 분류하는 작업은 이 시대 건축가들이 마땅히 사명감을 가지고 해나가야하는 작업으로 여겨진다.

아무튼 우리들 삶에서 이런 공간을 자주 접할 수 있음은 큰 축복일 것이다. 의외로 우리의 삶 곳곳에 광장과도 같은 공간들이 우리의 일상을 채워주고 있다. 우리는 몇가지 광장의 원리들을 살펴보고 있는데 이번에는 눈을 돌려 우리 국내에서 살펴보기로 하자.

국내의 현대 건축에서 담 둘러치기(recinto)의 원리를 보이는 공간을 찾기란 쉽지 않았다. 현대에는 건물의 독립성이 강조 된다는 말은 쉽게 와닿지 않는다. 우리는 왜? 라는 궁금증을 늘 가지고 있다. 건물이 독립성이 강조된다는 말은 결과를 묘사할 뿐이지 원인에 대한 답을 포함하고 있지 않다. 이 원인을 밝히기 위해 현대의 인간과 예술의 객체성, 독립적 자아 등등 심리학 까지 동원해 밝히려는 노력은 사회학을 동원해 하나의 현상학적으로만 밝히는 이 현대건축 이론의 문제가 아닌가 싶다. 건축가들이 증명해내야할 과학적 논제를 타분야의 연구성과를 차용해 그럴듯하게 넘어가는 세태는 우리들의 무책임에 있다. 차라리 합벽 건축이 불가능한 나라라서 그렇다 라는 말이 훨씬 그럴 듯하게 들린다.

그런 상황에서 한국의 현대건축사에서 우리가 살펴보았던 담둘러치기의 광장은 극히 드물었다.

그중에 포항공대 캠퍼스를 살펴보자.

포항공대 위성사진ㅣ각 장소들이 비교적 건축적으로 잘 규정되어 있는 대학 중 하나이다.

8개의 공학관들과 학생회관이 서로 다리로 연결되어 있다. 상단의 사진을 보면 차가 다니는 도로나 주차장이 캠퍼스의 주가 되고 있지 않다는 것을 확실히 알 수 있다. 차량용 도로들이 바깥쪽으로 위치해 있고 각 강의동 사이에는 풍부한 녹지가 디자인 되었으며 캠퍼스 전체 형태의 중심에는 포장(pavimento)된 광장이 위치해 있다.

상단의 사진들을 보았다면 사실 이 광장을 산마르코 광장과 같은 유형이라 보기에는 문제가 있다. 각 공학관을 연결하는 부분들이 양 옆으로 시원하게 뻥 뚫린 다리들이기 때문이다. 게다가 다리 아래의 지상 부분을 보면 양 옆으로 완전히 열린 회랑 부분은 광장을 밀도 있게 규정하지 못하고 있다. 국내에서 각 건물들이 연결된 사례가 드문지라 이렇게 나마 소개해보지만 포항공대는 도시의 '공중가로' 개념의 사례에 더욱 적합해 보인다.

반면 현대 건축이라는 연대기적 제한을 넘어서면 우리의 고건축에서 담둘러쌓기의 원리가 적용된 사례를 찾아보는 것은 어렵지 않다.

대표적인 사례로 우리의 대표적인 궁궐 경복궁을 살펴보자.

출처:http://wow.seoul.go.kr/upload/wowkit/20110526/20110526_1335_271_logo.JPG

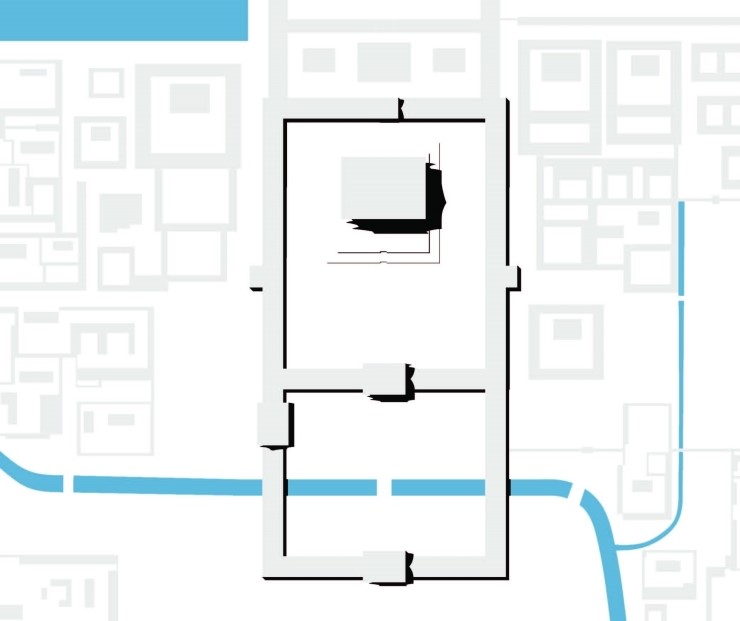

좀더 명확히 광장의 원리를 이해하기 위해 르꼬르뷔제가 '볼륨들의 놀이'를 강조했던 점이나 미스가 'less is more'을 언급했던 점을 상기해보며 정전 영역의 볼륨들의 배치를 바라보자. 이를 통해 각 볼륨들이 '건축화' 되기 이전의 상태에서 우리는 순수하게 볼륨들의 관계와 각 장소들이 어떻게 규정되어 졌는지 살펴 볼 수 있겠다.

회랑 부분(recinto)이 두 광장을 형성하고 있다. 남쪽에 위치한 광장은 근정전 영역에 들어 서기 전에 거치는 광장으로 이러한 공간은 고대 그리스 로마 시대 도시의 집의 전형인 팔라쪼(palazzo)의 아트리움과 같은 공간으로 볼 수 있다. 이곳은 포장(pavimento)이 되어 있지 않은데 타일로 덮지 않고 흙을 다진채 남겨둔 사실이 이를 더 뒷받침 한다. 긍정전 영역에 들어서면 가로 100M x 세로 120M 의 넓은 공간이 있다. 이 광장을 전통 건물 중 낭(廊)이라 부르는 회랑이 둘러 싸고 있다. 낭(廊)이란 건축 요소는 건물과 건물을 연결하거나 감싸고 있는 좁고 긴 건물을 말한다. 궁궐 정전에서처럼 사방을 감싸고 있는 낭을 회랑(回廊)이라고 한다. 경복궁 근정전 회랑은 측면이 2칸인 복랑(復廊)이며 처음에는 실로 이용했다.

이 연속적인 열주를 가진 회랑은 광장의 안과 밖을 구분하고 내부로 단일한 공간을 만들어 낸다. 이 부분이 포항공대의 구름다리 부분과 결정적으로 다른 특징이다. 담으로 둘러치기(recinto) 원리가 쓰였느냐 안쓰였냐에 따라 완전히 닫힌 하나의 단일한 공간이냐 아니면 다른 공간과 연결이 되는 공간이냐가 구분 된다. 이 두 가지는 분명히 각각 다른 경우임에 분명하다. 그렇다면 어떤 경우에 써야하고, 어떻게 써야하는지를 연구해야하는 단계로 넘어갈 것이다.

또한 벽이라는 건축요소를 썼느냐 안썼느냐 하는 차이도 볼 필요가 있다. 벽이라는 건설요소의 적용 여부에 따라 이 광장의 공간의 밀도는 상당한 영향을 받는다. 더 정확한 언급은 현장 답사를 통해 이루어지면 유리하겠지만 여기서는 이정도만 언급하기로 하자. 이러한 차이를 보이는 가운데 무엇이 옳고 그름인지를 논하는 것은 잘못된 접근 방식이다. 산 속에 위치한 대지에 광장의 공간과 각 강의동 사이의 공간을 완전히 나누지 않기 위한 목적으로 벽을 쓰지 않았을 수도 있고, 반면에 당시 한양이라는 수도에 지어야했던 궁궐인 경복궁은 그 장소의 현실이 달랐을 터.

이 정전이 위치한 광장에는 축 상에 근정전이 위치하게 된다. 이 건물의 높이는 행각의 약 3배의 높이(23m)를 가지게 된다. 흔히 근정전의 규모가 너무 작게 설정되지 않았는가 라는 말을 하는데 이 이유를 행각과 근정전의 관계(광장)에서 찾지 않으면 알 길이 없다. 랑이라는 건축의 유형적 요소가 넓은 뜰과 같은 집단적 장소를 12:10 이라는 가로 세로 비율로 장소를 규정하고 그 안에 자신만의 높이와 폭을 가지고 어떻게 하나의 볼륨이 들어설 수 있는지라는 실증적 대안이다.

경복궁 정전이라는 사례를 통해 우리는 하나의 표본, 아니 역사적으로 검증된 그래서 신뢰할만한 하나의 기준이 될만한 건축적 자료라는 것을 확실히 알게 됐다. 이 사실은 하나의 표본적 가치를 넘어 한국 건축의 고유한 하나의 명료한 기준이 될 가치와 우리 민족 깊숙히 내재되있을 고유한 황금비례의 한 실례라는 가치의 발견이다.

만약 누군가 한 대지에 현대의 궁궐 내지 그런 유형을 가지 건축을 지어보겠다는 이상을 가진다면 이번 사례는 소중한 참고점이 될 수도...

'건축 속으로 > 광장의 구성원리' 카테고리의 다른 글

| [광장의 구성원리] 5. 새로운 유형의 광장: 일리노이 공과대학 vs 헬레라우 학교 (2) (0) | 2020.05.05 |

|---|---|

| [광장의 구성원리] 5. 새로운 유형의 광장: 일리노이 공과대학 vs 헬레라우 학교(1) (0) | 2020.05.01 |

| [광장의 구성원리] 4. 이탈리아 광장: 피렌체 두오모 광장 vs 벨베데레 정원 (0) | 2020.05.01 |

| [광장의 구성원리] 2.이탈리아 광장: 산 마르코 광장 vs 피사 광장 (1) | 2020.01.12 |

| [광장의 구성원리] 1.그리스 로마 시대의 배치원리: 포럼 vs 아크로폴리스 (0) | 2020.01.12 |

댓글 영역